ちょっと真面目チョット皮肉 142

石山祐二 *

「津波防災地域にづくりに関する法律施行規則」(平23 国交省令第99 号)の規定に基づき告示「津波浸水想定を設定する際に想定した津波に対して安全な構造方法等を定める件」(平23 国交省告示第1318 号)が2011年12 月に公布・施行されたので、その概要を紹介する。

津波避難ビルなどは、津波による波圧によって生ずる力を T として、次式による力が材料強度による耐力を超えないことを確かめる。

G + P + T (一般と多雪区域) (1)

G + P + 0.35 S + T (多雪区域) (2)

ここで、G は固定荷重、P は積載荷重、S は雪荷重によって生ずる力である。

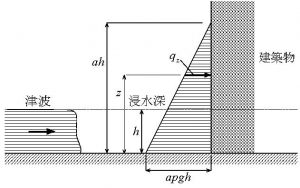

T を求める際に用いる、津波による波圧 qz (kN/m2)は次式によって計算する(図 1 参照)。

qz = p g (a h - z) (3)

図 1 津波による波圧 qz (kN/m2)

図 1 津波による波圧 qz (kN/m2)

ここで、p :水の単位体積質量(t/m3)、g :重力加速度(m/s2)、h :津波の浸水深(しんすいしん)(m)、z :建築物の各部分の高さ(m)、a :水深係数である。

上式は、津波によって建築物が受ける力を、津波の深さをa 倍した静水圧と見なすことを意味している。

津波がゆっくりと押し寄せてくるならば a は 1 でよい。しかし、津波の速さは陸上で秒速10m を超える場合もあり、津波の衝突による力や衝突の際に津波が浸水深より高い位置まで達する影響を考慮し a を 3 としている。ただし、他の施設による波圧の軽減が見込まれる場合で、海岸および河川から 500m 以上離れているものについては 1.5、これ以外のものについては 2 とすることができる。

また、ピロティのような開放部分には波圧は作用しないものとすることができる。津波によって生ずる波力は、津波作用幅から開口部の幅を除いて、あるいは作用面積から開口部の面積を減じて(いずれも、開口部を無視した場合の値の 0.7 倍を下回らない範囲で)計算することができる。

その他、転倒・滑動・洗掘(せんくつ)の検討、漂流物の衝突によって容易に倒壊・崩壊しないことの確認を行う必要がある。

このような告示ができたのは、東日本大震災の際に、津波により多くの建築物が壊滅し、鉄筋コンクリート造の建築物が転倒したり(写真 1)、構造体は残っても外壁やその他の仕上げ材が全く残っていない建築物(写真 2)も少なからずあったからである。

さて、前回「・・・基礎と杭の接合は、過剰であるばかりでなく、不要であり、場合によっては危険側に作用することもあると考えられる。・・・」と書いたが、写真 1 のような被害を防ぐためためには基礎と杭の接合は効果的である。

* いしやまゆうじ 北海道大学名誉教授

(社団法人)建築研究振興協会発行「建築の研究」2012.6掲載