ちょっと真面目チョット皮肉 No. 197

石山祐二*

挽歌(ばんか)とは死者を悼む歌であるが、北海道で「挽歌」というと小説を思い出す人も多いであろう。北海道の釧路を舞台とした妻子ある建築家と若い女性との愛を題材にしたもので、わずか数十部発行の同人雑誌に連載された。それが 1956(昭和 31)年に東京の出版社から単行本として出版されると、たちまちベストセラーとなり、原田康子( 1928~2009)を一躍有名にした。映画化・ドラマ化もされ、文庫本は70刷りとなっているロングセラーである。

もう一つは「石狩挽歌」であろう。小説と歌謡曲を比べることには納得できない人も多いであろうが、作詞家「なかにし礼」( 1938~2020)は50歳を過ぎてから「長崎ぶらぶら節」で直木賞を受賞した。満州から引き上げ後に北海道で幼少期を過ごした彼は、同じく満州生まれで北海道でも暮らした「浜圭介」( 1946~)に作曲を依頼した。歌詞を受け取った浜は、これは単なる歌謡曲ではなく文学で、安易に作曲はできないと感じたが、北海道の民謡「ソーラン節」が頭に浮かぶと一気に作曲できたと言っている。

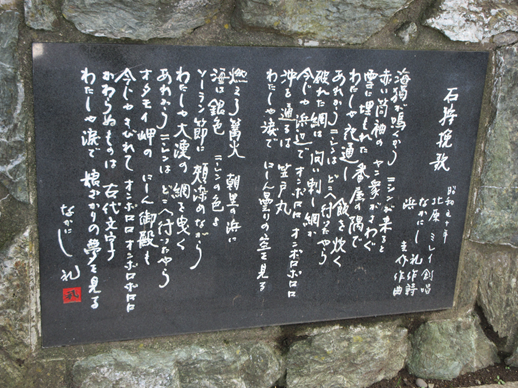

小樽市にあるニシン御殿であった旧青山別邸(写真 1)には石狩挽歌の記念碑(写真2)が建っている。なかにし自筆の歌詞の碑(写真 3)もある。北原ミレイ( 1948~)が唱う「海(ごめ)猫が鳴くから・・・」で始まる歌詞には難しそうな言葉が多いので、少し調べみてみた。

ヤン衆(しゅう):ニシン漁に従事していた若者のことで、多くは季節労働者であった。

番屋(ばんや):ニシン漁の作業場

問い刺し(といさしあみ)網:浮きのついた網を海面からぶら下げ、魚がその編み目に入り逃げることができなくする漁法(これが刺し網漁)の網のこと

笠戸丸(かさとまる):南米に移民を運んだ船で、その後は漁船として用いられ、1945(昭和 20)年終戦直前にソ連軍によって撃沈された。

篝火(かがりび):魚を集めるための灯り

朝里(あさり)の浜:日本海に面した小樽市内の東側にある岩場の浜でニシンがよく獲れた場所の一つである。

オタモイ:小樽市の北西の地名であるが、オタモイ岬という岬はない。

にしん御殿(ごてん):ニシン漁で財をなした網元が造った豪華な屋敷、写真1もニシン御殿の一つである。

古代(こだい)文字(もじ):小樽市にある手宮(てみや)洞窟で発見された文字のことで、実際は文字ではなく壁画といわれている。

歌詞にはニシンが豊漁であった夢のような頃の話と、全く獲れなくなってしまった 1960(昭和 35)年以降の現実が交互に出てくる。もっとも、ニシンが産卵する際に卵子と精子で海が白く濁る群来(くき)と呼ばれる現象が北海道の日本海沿岸で時々見られるようになり、ニシン漁が再び盛んになり挽歌ではなく賛歌ができることを期待している。

* いしやまゆうじ北海道大学名誉教授

(一社)建築研究振興協会発行「建築の研究」2023.10 原稿