ちょっと真面目チョット皮肉 139

石山祐二 *

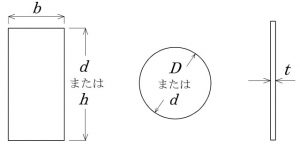

建築(構造)に関係している人であれば、 b と d から梁(はり)の断面を思い浮かべるであろう。 b は梁幅、 d は梁の高さを表していることが多いからである(図参照)。梁断面の高さは「梁成(はりせい)」または「梁の丈(たけ)」と呼ばれる。 b は broad広い(名詞は breadth)、 d は deep深い(名詞は depth)を表している。 d の代わりに h を用いることも多く、 h は high高い(名詞はheight)を表している。

円形断面の直径は D または d で表され、これは diameter直径の頭文字である。板の厚みは t で表され、 t は thick厚い(名詞は thickness)を表している。長さは で表されることが多いが、ℓは long長い(名詞はlength)を表している。活字のフォント(書体)によっては l と表示される場合もあり、数字の 1と紛らわしいので、大文字の Lを用いることを推奨している場合もある。 これらの記号については正式な決まりがある訳ではなく、慣習的に用いられているので、 a, b, c・・・どれを用いても、その記号が何を意味しているのか、明確に分かればそれでよい。もっとも、特別な理由のない限りは、通常用いられている記号を用いる方が分かり易い。

さて、話は変わるが洋食の際に用いるナイフやフォークが複数並んでいる場合は、外側から順に用いるという、最低限のテーブルマナーは覚えておいた方がよい。(もっとも、多少間違えても美味しく楽しい食事ができれば問題ない。)

サラダを食べるときに、フォークのみを用いると、次の料理を運んできた際に、使用済みのサラダ皿とフォークの他に用いなかったナイフを片付けてくれる。そして、あのサラダはナイフも用いて食べるべきであったと気が付くことは、私自身今でも時々ある。

食卓の大きさに余裕がある場合は問題ないが、小さな食卓に多くの椅子が並んでいる場合は、どれが自分の食器なのか迷うことがある。椅子の前にある皿とその両脇にあるナイフとフォークは分かり易いが、グラスとパンの取り皿については分かり難い。長方形の食卓であれば、端から順番に見ていくと自分のものが分かることもあるが、円形テーブルの場合はその判断法は通用しない。

そこで便利なのが指でつくる bと dである。親指と人差し指で○をつくり、他の指を伸ばすと、左手は b、右手は dに見える(写真参照)。そして、 bは breadパン、dは drink飲み物であると覚えておくと、間違えることがない。私自身、洋食の時はいつもこのことを思い出し、間違えないようにすると同時に、数十年前にこのことを教えてくれた国際会議とそのメンバーのことなどを懐かしく思い出している。

* いしやまゆうじ 北海道大学名誉教授

(社団法人)建築研究振興協会発行「建築の研究」2011.12掲載