ちょっと真面目チョット皮肉 27

石山祐二 *

1992年 5月ノルウェーの南端に位置するクリスチャンセン市で行われた着氷荷重の測定に関する国際セミナーと国際標準化機構( ISO)の大気中での着氷荷重に関するワーキング・グループに出席した。その間に感じたことなどを紹介したい。

着氷と呼ばれる現象には、雪が物体に付着し氷となる場合と、氷点以下に冷やされた水滴(過冷却水滴)が物体に接触し、すぐに氷になるという 2つの場合がある。雪が付着して氷となる場合は、その中に空気が入るため白い霜のようになるのはすぐに理解できるが、過冷却水滴の場合には、空気が入らず透きとおった氷となる場合と、空気が閉じ込められ白く濁った氷となる場合が生じる。透きとおった氷の密度は 0.9 g/cm3くらいであるが、空気が閉じ込められた状態では密度が半分くらいとなることもある。いずれの場合も風上に向かって着氷していくのが特徴である。

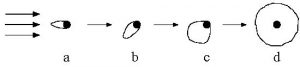

雪には液体の水を含まない乾いた雪と液体の水を含む湿った雪の 2種類がある。乾いた雪の場合は、物体に付着しても風で吹き飛ばされるが、湿った雪や過冷却水滴が氷となる場合は着氷が次第に大きくなり、例えば送電線が切れたり送電鉄塔が壊れたりするという事態になることもある。着氷が成長する様子は、初めは風上に氷が付き(図 1a)、それが大きくなると重力によって垂れ下がり (b)、その結果風の当る面が増大し次第に着氷が大きくなり (c)、それが重力によって更に垂れ下がり、最終的には電線に同心円状の氷が付き、 (d)その直径が 30cm以上にもなることがある。送電線は長い間隔で支持されているので、電線がねじれ易く、これも着氷が増大する原因の一つである。

風

着氷が生じるのはもちろん気象状態が大きく影響するが、氷が付着する物体にも大きく影響される。簡単にいうと、物体が大きくなると気流の乱れが生じ、そのため物体が大きくなっても着氷は大きくなるとは限らない。その結果、断面の小さいものほど着氷害が問題となる。世界的にも、送電線への着氷は大きな問題で、国際電気学会でもこの対策の研究が行われている。日本でも電力会社の大きな関心で、研究は電気学会など電力関係のグループが中心となって行っている。送電線は高い山脈を越えて配置されることも多い。山岳地帯の気象条件は様々で、北海道・東北のみならず本州南部の山岳地帯でも着氷が問題となる。

着氷をどのように構造物への荷重として設計に取り入れるべきかなどについて会議中に討論されたが、まだ観測データーが十分ではないため、標準的な観測装置を世界に配備して、そのデーターを蓄積する必要があることなどが指摘された。しかし、着氷が起こるのは気象条件の厳しい地域で、観測装置を設置することも、観測を続けデーターを収集することにも困難が伴う。どのような測定を行うかについても、単に荷重の測定ではなく、着氷の様子を調べるためビデオによる画像も必要である。荷重計が凍って作動しないようでは困るし、ビデオカメラが氷雪に埋もれても困る。カメラを氷雪から守るためにケースに入れたとしてもケースが雪で被われたりすると観測ができなくなる。更に、電線は風で大きく振動したり、着氷すると垂れ下がったりするので、アップで画像を自動的に捕らえるのは難しい。

会議の行われた場所から数十 km離れた山岳地帯に着氷観測用の送電線の模型が 3年ほど前に設置され、その見学会も催された。観測地点は専門家の意見を聞き、最も着氷が起こり易いといわれた場所であるが、観測装置の設置以来一度も着氷が起こっていないのでデーターが全く得られないという皮肉な結果である。着氷を防ぐには、そこに観測装置を設置すればよいなどという冗談も交わされた次第であった。

* いしやまゆうじ 北海道大学名誉教授

(社団法人)建築研究振興協会発行「建築の研究」1992.8掲載